膝前十字靭帯(ACL)損傷

打撲は、転倒や衝突などにより身体の一部に強い衝撃が加わり、皮膚の表面に傷がないものの、皮下の血管や筋肉、組織が損傷を受けるケガのことです。いわゆる「青あざ」や「たんこぶ」なども打撲の一種です。主な症状としては、腫れ・痛み・内出血(皮下出血)・熱感などがあり、受傷直後から時間の経過とともに出てくることが多いです。

打撲の初期対応としては冷却が重要で、腫れや内出血の広がりを抑える効果があります。ただし、強い痛みが長引く場合や、関節の動きに制限がある場合、骨折や靭帯損傷が隠れている可能性もありますので、整形外科での診察をおすすめします。

打撲は軽傷に思われがちですが、部位によっては重大な障害を残すケースもあります。例えば、頭部や腹部の打撲では、見た目以上に内部の臓器が損傷している可能性もあるため注意が必要です。気になる症状がある場合は、早めにご相談ください。

寝違えは、朝起きたときに首が痛くて動かしにくくなる状態を指します。主な原因は、睡眠中の無理な姿勢や筋肉の冷えなどにより、首や肩の筋肉、靱帯に炎症が起こることです。突然の鋭い痛みや首を動かしにくくなるのが特徴で、日常生活に支障をきたすこともあります。通常は数日で自然に改善します。痛みが強い場合は消炎鎮痛薬の使用や安静が有効です。無理なマッサージやストレッチは逆効果になることがあるため注意が必要です。長期間続く場合は、他の病気の可能性もあるため医療機関を受診しましょう。

手根管症候群は、手首にある手根管というトンネル内で正中神経が圧迫されることによって引き起こされる神経障害です。手根管は、手首の内側にある骨と靭帯で形成された狭い通路で、ここを正中神経と腱が通過します。圧迫により正中神経が障害されると、手のひらや親指、人差し指、中指、時に薬指にかけて痛み、しびれ、感覚異常が生じます。

原因としては、手首の過度な使用(特に反復動作)、妊娠、肥満、糖尿病などが挙げられます。症状は夜間や明け方に悪化し、手を振ったり動かしたりすることで一時的に緩和されることが多いです。

診断は、症状に加え、手根管を圧迫するテストや神経伝導検査により行われます。治療法としては、投薬・電気治療が中心で、症状が重度な場合にはステロイド注射や手術が選択されることがあります。

人間の身体においては重さにして約60%を水分が占めています。脱水症は、この水分が不足した状態です。

普通は脱水状態になると喉が乾くので水を飲むなどして、水分補給を行います。

しかし、高齢者は喉の渇きを感じにくいという事があり、また小さな子供は喉の渇きを訴えられなかったり、自分で水を飲めなかったりするので、脱水症になりやすいので、注意が必要です。

脱水症の一般的な症状としては、 のどの渇きや 尿の減少 、肌や口の中などの乾燥があります。 脱水が進んでいくと、立ちくらみや頭痛、吐き気、筋肉の痙攣などが起きる場合もあります。 さらに重症になると、意識障害や腎機能の低下に伴う多臓器不全が起こります。

こまめに水分補給を行い、不調を感じたら早めに休息を取りましょう。

熱中症は、高温多湿な環境で体温調整がうまくいかなくなり、体内の水分や塩分が不足することによって起こる健康障害です。 特に夏の暑い時期に多く発症し、屋外での活動や運動中には注意が必要です。

熱中症の予防には、こまめな水分補給が重要です。飲み物は、水よりもスポーツドリンクなどの塩分を含む物の方が効果的です。 また、直射日光を避け、涼しい場所で休息を取ることも予防に繋がります。 高齢者や子供、持病のある人は、熱中症にかかりやすいため、特に注意が必要です。

体調管理に気をつけて今年の夏を乗りきりましょう。

足がつるとは、筋肉が突然強く収縮し、痛みを伴う状態を指します。筋肉が意図せずけいれんを起こすことで、数秒から数分間、強い痛みを感じることがあります。多くは一時的なもので自然に治まります。足がつる原因には、筋肉の疲労、水分・電解質不足、冷え、血行不良などがあります。特に睡眠中や運動後に起こりやすく、高齢者では頻度が増す傾向にあります。対処法としては、つった筋肉をゆっくり伸ばすストレッチや、温めて血行を促すことが効果的です。日頃からの水分補給やストレッチも予防につながります。

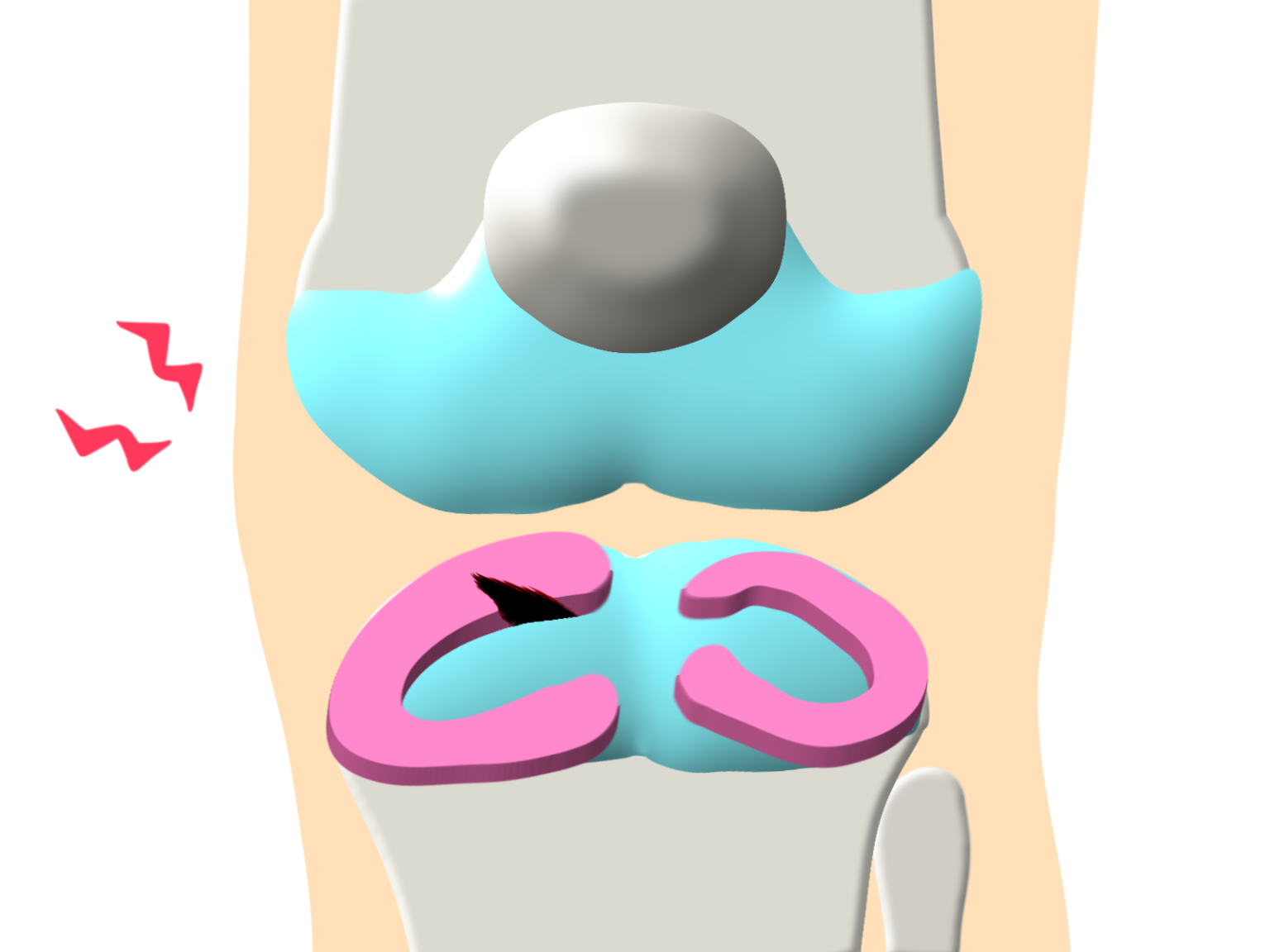

半月板損傷は、膝の関節内にある軟骨(半月板)が損傷することで、膝の痛みや腫れ、可動域制限を引き起こします。半月板とは、膝関節の中にあるC字型または三日月型の軟骨組織で、大腿骨(ももの骨)と脛骨(すねの骨)の間に位置しています。左右の膝にそれぞれ2つずつ内側半月板と外側半月板があります。半月板の役割としては、歩いたり走ったりしたときの衝撃を吸収し関節へのダメージを軽減する、膝関節の安定化に関わっています。

スポーツや事故、加齢などが原因となり、特に膝をひねる動作や急激な方向転換で負傷しやすいです。軽度の損傷であれば、安静やアイシング、消炎鎮痛剤を使って痛みを和らげることができます。

また、リハビリを通じて膝周りの筋力を強化し、関節を安定させることが重要です。症状が改善しない場合や、半月板の大きな損傷がある場合は、手術(関節鏡手術)を検討することがあります。手術後もリハビリが必要です。膝の痛みや違和感が続く場合は、早期に整形外科医に相談しましょう。